About

Serendie Design Systemとは

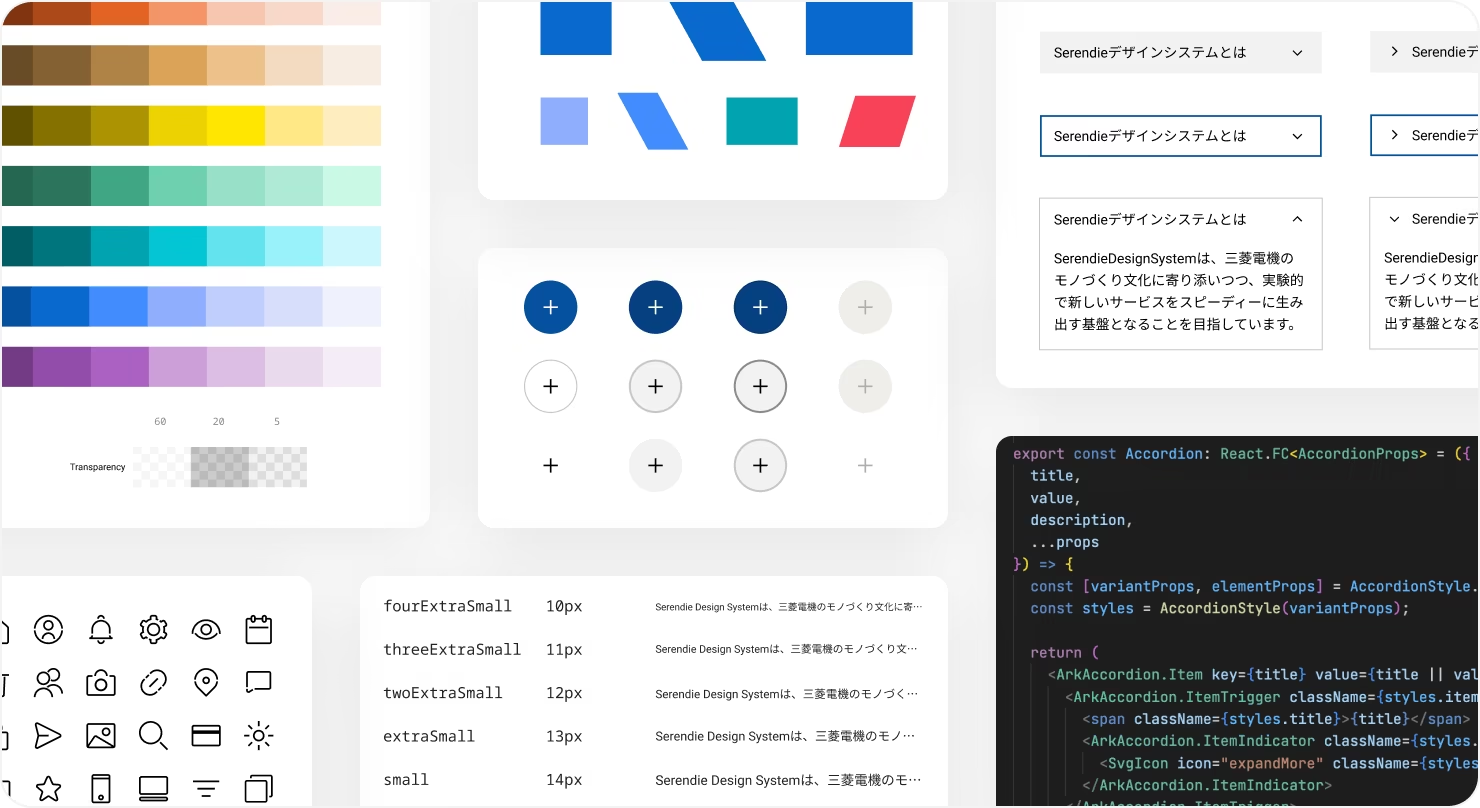

Serendie Design Systemは、三菱電機株式会社DXイノベーションセンターが提供するデザインシステムです。

デザインシステムは、デザインと開発の効率化、アクセシブルで一貫したプロダクト品質の担保、ナレッジの蓄積とベストプラクティスの波及、コミュニケーションの円滑化などを目的とします。そのために、ブランドやビジュアルに関するアイデンティティの定義、カラーやタイポグラフィなど視覚要素を定めたデザイントークン、再利用性の高いUIコンポーネント、アイコンやイラストなどのビジュアルアセットを提供します。これらは代表例であり、デザインシステムの構成要素は組織や状況に応じて様々です。

Serendie Design Systemは、三菱電機のモノづくり文化に寄り添いつつ、実験的で新しいサービスをスピーディーに生み出す基盤となることを目指しています。そのため、提供するアセットはデジタルプロダクト開発に即効性のあるものが中心です。完璧さや堅牢性だけを追求するのではなく、軽やかで柔軟なプロダクトづくりを実現するためのデザインシステムです。

原則

デザインシステムの形は組織によって様々ですが、根底には共通の原則があります。「最新のデザインファイルがどこにあるかわからない」「再利用可能なアイコン集の存在を知らない」などを避け、Single Source of Truth (SSOT: 信頼できる唯一の情報源) を目指すことはその一つです。

これはSerendie Design Systemにおいても同様です。三菱電機の文化や目指す姿を背景に、Serendie Design Systemでは次の3つの原則を重視しています。

Adaptive

家庭から宇宙まで三菱電機の多様な事業領域や、価値検証から製品化まであらゆる事業フェーズに適応することを目指します。Serendie Design Systemは汎用性と普遍性を重視したベーシックなアセットを提供し、これを下敷きとして事業領域ごとにプロダクトの独自性やアイデンティティを柔軟に表現します。

Borderless

Serendie Design Systemは三菱電機に関わるすべての人々の共有資産です。社内・社外を問わず、誰もが許可や承認なしに自由に利用できる環境を目指します。Serendie Design Systemは、デジタルプロダクトの作り手をつなぎ、組織の垣根を超えたコラボレーションの触媒となります。

Circulative

Serendie Design Systemに完成はありません。利用動向の分析と継続的な改善を循環させることで、求められる変化に柔軟に対応します。その活動は特定のチームに閉じず、組織全体で協力して育てていくことを大切にします。Serendieを中心としたエコシステムの環を広げ、組織全体に相乗効果をもたらします。

そこで重要となるのが着せ替え型の設計です。Serendie Design Systemが提供するデザイントークンおよびSerendie UIは、その表層を変化させる仕組みを備えています。これをテーミングと呼び、デフォルトではSerendieブランドを踏襲した5つのテーマを提供しますが、ここに事業ごとのカスタムテーマを追加でき、そのテーマによってSerendie UIを上書きできます。

このようにすることで、Serendie Design Systemは各事業デザインシステムの骨格として機能します。また特定のプロダクトに特化したUIコンポーネントはSerendie UIには取り込まず、事業デザインシステム内での提供に留めることで、部門を横断した連携の負荷が下がり、ガバナンスしやすくなることを目指しています。

なお、テーミングだけでなく、コードとFigma間でのデザイントークンの同期など、Serendie Design Systemが備えるその他の仕組みも各事業デザインシステムで活用できます。この仕組みは三菱電機社内向けとなりますが、具体的なワークフローなどをGitHubにて公開しています。